Blog記事一覧 > > 梅雨の寒暖差頭痛にご用心!頭痛をやわらげる4つのシンプル対策と治療法

梅雨の寒暖差頭痛にご用心!頭痛をやわらげる4つのシンプル対策と治療法

梅雨の寒暖差にご用心!頭痛をやわらげる4つのシンプル対策と治療法

梅雨の時期、なんとなく体がだるかったり、頭がズキズキ痛んだりしていませんか?

それ、実は梅雨時期に多く見られる「寒暖差頭痛」かもしれません。

この季節は、朝晩と日中の気温差が大きくなったり、梅雨前線の影響による低気圧が続いたりと、体にとってはストレスの多い時期。

特に自律神経が乱れやすくなることが原因で、頭痛やめまい、眠気といった不調が出やすくなります。

今回は、梅雨時期に起こりやすい寒暖差頭痛の原因と、すぐにできる4つの対策、そして必要に応じて考えたい治療方法についてもご紹介します。

ちょっとした工夫や対処で、つらい季節も快適に乗り切りましょう!

寒暖差頭痛ってどうして起こるの?

梅雨の季節は、曇ったり雨が降ったりして気圧が下がりやすく、さらに日によって気温の差が10度以上あることも。

寒暖差頭痛とは、一般的には温度差が7度以上あると出現しやすいといわれています。

気圧・湿度・温度差等の変化に体が対応しきれないと、自律神経が乱れてしまいます。

原因としては、上記等の変化で、脳の血管が急に広がったり縮んだりして、神経を刺激し、頭痛が起こるといわれています。

また、湿度の高さによって睡眠の質が下がるのも、頭痛を引き起こす原因のひとつ。体も気分もなんとなくスッキリしない…

そんな日が続くときは、寒暖差による不調を疑ってみましょう。

今すぐできる!4つの寒暖差頭痛対策

① 服装で体温調整をしよう

朝は肌寒く、昼間は蒸し暑い…。そんな日は、薄手のカーディガンやストールをバッグに忍ばせておくと便利です。

脱ぎ着でこまめに体温調整することで、体への負担を減らせます。

② 自律神経を整える生活習慣を意識

日々のリズムを整えることが、自律神経の安定に直結します。

・毎日できるだけ同じ時間に起きて、同じ時間に寝る

・朝に太陽の光を浴びて、体内時計をリセット

・湯船につかってしっかり体を温める

・夜はスマホやパソコンのブルーライトを控える

これらを意識するだけでも、頭痛の予防につながります。

③ 水分をしっかりとって血流をサポート

湿度が高くても、体の中は意外と乾きがち。

こまめな水分補給で血流を良くし、頭痛の原因となる血管の収縮や拡張を抑えましょう。

④ 気圧アプリで“頭痛のサイン”をキャッチ

最近は、気圧の変化を教えてくれる無料アプリがたくさんあります。

「明日は気圧が下がるから、頭痛が出るかも…」とわかっていれば、無理をせず予定を調整したり、事前に薬を準備したりと対策しやすくなります。

それでも頭痛が出たときの対処法

どうしても頭痛が起きてしまったら、まずは体をしっかり休めることが大切です。

頭痛のタイプに合わせた対応をすると、少し楽になることもあります。

ズキズキする拍動性の痛み → 冷やす(冷却ジェル、氷まくら)

重だるい締めつけられるような痛み → 温める(ホットタオルや入浴など)

また、症状がひどいときは**市販の鎮痛薬(頭痛薬)**を早めに使用するのもひとつの方法です。

無理に我慢するとかえって悪化してしまうこともあるので注意しましょう。

なお、冷やす温めるどちら?が分かりにくい場合は、どちらも試してみてみてください。

※人間の痛みの感じ方には、個人差がありますので不明なときはどちらも試して楽になるほうで対処してみてください。。

寒暖差頭痛の治療方法について

もし、頭痛が頻繁に起きる・日常生活に支障が出るほどつらいという場合は、医療機関での治療も視野に入れてみましょう。

1.病院で受けられる主な治療

頭痛のタイプ別診断と薬の処方

→ 片頭痛・緊張型頭痛・群発頭痛など、症状に合わせて適切な薬が処方されます。

2.漢方薬の活用

→ 自律神経の乱れを整える効果が期待される漢方(五苓散、抑肝散など)が処方されることもあります。

3.生活習慣の指導やアドバイス

→ 医師や看護師による、頭痛を和らげる生活リズムやストレス対処法のアドバイス。

定期的な頭痛がある方は、自己判断で済ませずに一度専門医に相談してみるのがおすすめです。

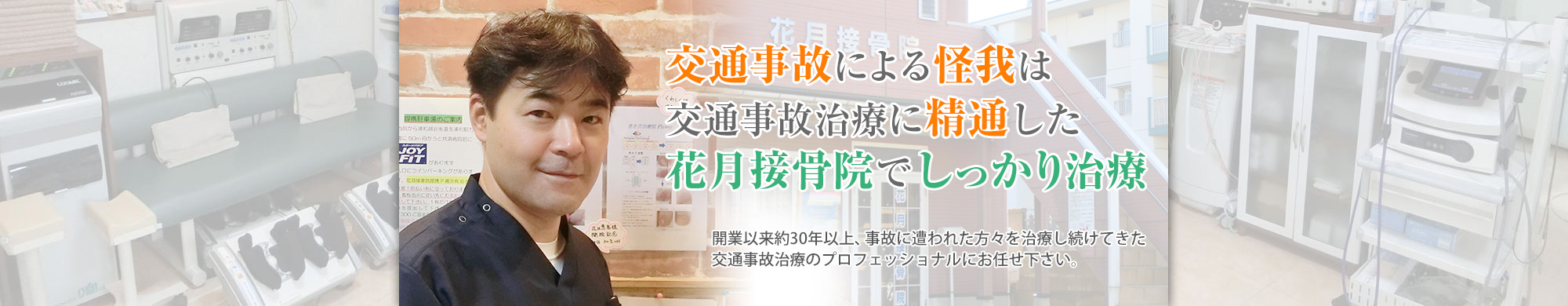

さいたま市の花月接骨院でも、随時相談受付しています!

梅雨を少しでも快適に過ごすために

寒暖差頭痛は、誰にでも起こり得る不調ですが、日々の習慣やセルフケアで予防や緩和が可能です。

気圧や気温の変化に負けない体づくりを心がけて、梅雨の時期も元気に過ごしていきましょう!

当院では、寒暖差頭痛治療のほか、酸素カプセル・自律神経治療・べネクスなど提案しています。

寒暖差頭痛、お悩みの方はご来院ください。